さて、お盆を挟んで時間が開きましたが、リッチー・ブラックモア Live in Japan サウンドの秘密第二回を始めましょう。

第一回はこちら→

前回では、当時(1972年8月Live in Japan時)使用したリッチー(演奏者)サイドから、そのサウンドの成り立ちを紐解いて行きました。重複しますが、纏めます。

【リッチーの使用機材】

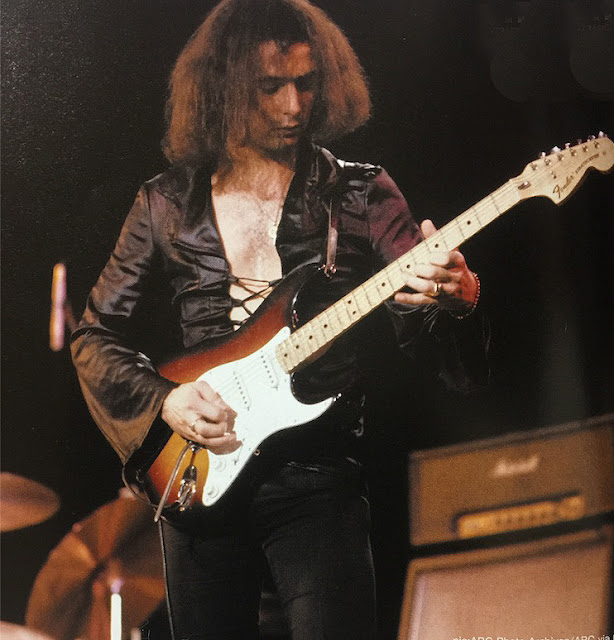

- 1971年製 Fender Stratcaster (メイプルネック/スキャロップ加工指板/オリジナルピックアップ/特注極太アーム/サンバーストフィニッシュ)

- 1968年製 Marshall Major Model 1967(KT88 Power Tube/200W output/Reverb Unit 増設 ) ※内部カスケード接続改造有り

- ホーンビー・スキューズ トレブルブスター(ボリューム取り付け改造)

彼が残した音源、彼自身及び、関係の深かったマーシャル社の社長やスタッフの証言、世界中のリッチーファンが追求し作り上げた、リッチー仕様の改造マーシャルアンプのサウンド等、実に様々な角度から、謎とされるLive in Japan時のサウンドを追求してきました。

ここまでで残った疑問は一点のみ。内部カスケードはあったのか?なかったのか? という点ですが、リッチーのMarshall Majorのセッティングから、どうしてもやっていたという確証は得られませんでした。

しかし、マーシャルアンプのゲインアップは、リッチー第一の要望だったのは間違い無いですし、ノーマルのストラトとマーシャルアンプでは、やはりゲイン不足は否めなかったでしょう。また、当時、リッチーが理想のサウンドを得るべく、足繁くマーシャル工場へ訪れたとの証言も多くありますので、恐らく、何らかの方法でカスケード接続等の改造が施されていたた、と今回は結論付けます。

また、トレブルブースターにはボリューム取り付け等の改造も施されていたので、音質改善も同時行われていたと推測できます。

しかし、断定はできませんが、この時のリッチーのサウンドの素晴らしい点として、ギターボリュームを絞った際のクリーンサウンドがあります。

このサウンドが、ブースターを使っても出せるのか?

普通だと出ません。必ず何らかの癖がつきますし、ノイズも当然大きいです。これをどう解決したのか ? ブースターを改造したのか ? やはり、アンプを改造し、もはやブースターは使わなかったのか ? あるいはその両方だったのか ? 謎はつきません。

(逆算すると、アンプを改造した方が正解っぽい)

ストラトならではの素晴らしい鈴なりサウンド。そこから一気にボリュームアップしての怒涛のディストーションサウンド。

まさに、ストラトとマーシャルが生み出した理想のサウンドがここにあります。

【アンプ後のサウンドの行方】

そうして、アンプから放出されたリッチーのサウンドは、どういう行程を辿り私たちの耳へ到達するのでしょうか?

多くの方が、アーティストのサウンドを語る際になぜか抜け落ちる視点が、この部分です。

その経路を簡単に示してみましょう。

1.アンプ → 2.スピーカー(以上原音) → 3. マイク(収音) → 4.マイクプリアンプ(ミキシングコンソール内臓) → 5.イコライザー(ミキシングコンソール内臓) (以上音調整) → 6. マルチトラックレコーダー(録音/再生) → 7.モニタースピーカー(聴音)

以上7つの行程が示すものは、所謂「録音 = レコーディング」です。

音楽をライブ(生演奏)で聴く以外では、すべてこの行程をたどると言ってよいでしょう。

音楽作品のサウンドを決定づける要素は、演奏(演奏技術+楽器)と録音(録音機材+録音技術)とで、半々といっても過言ではありません。

また、録音しただけでは、レコード商品(レコードやCD、MP3等のData)にはなり得ません。

録音後、 更にミキシングとマスタリングという工程を辿り、ようやく聴くことができるようになります。

では、Live in Japanという作品は、どのような行程を経て制作されたのでしょうか?

実は、このDeep Purpleのライブ盤を制作したいとの要望を出したのは、Deep Purpleの日本代理店ワーナー・パイオニアでした。

それに対して、パープル側は当初難色を示し、いくつか条件をつけて渋々承諾したようです。その条件とは、

- 日本のみの発売に限る

- 録音機材は、日本側が提供する

- 演奏の状態が悪ければ発売しない 決定権はバンド側にある

- 録音はバンド側のスタッフが行う

- バンド側がテープを持ち帰りミックス・ダウンする

という内容でした。

録音エンジニアは「In Rock」以来、すべてのパープル作品でエンジニアを担当していたマーティン・バーチ(2020年8月9日逝去)をイギリスより連れてきました。

このマーティン・バーチ、この後もパープルが解散する1976年まで、エンジニアを務めるだけでなく「Burn」〜「Come Taste to the Band」まで、プロデューサーも兼任し、文字通りパープルサウンドを形作った重要人物です。

また、その後も、パープルファミリーほとんどのアルバムや、アイアン・メイデン、マイケル・シェンカー グループ、ウイッシュボーンアッシュ等、所謂、ブリティッシュハードロックサウンドを作った最重要エンジニア/プロデューサーの一人と言えるでしょう。

彼のサウンドの特徴は、何と言っても、それぞれのサウンドをありのままに引き出し、決して余計なものを付加させない、実にクリーンでよく見えるサウンドだということです。

コンプレッサーやエコーさえも最小限度で、極論すれば、サウンドメイクはほとんどやっていないかのようにさえ聞こえるほどです。

しかし、名人芸とも言える完璧なバランスと自然な質感は、まさに普遍的で、何十年経とうとも古さを感じさせません。

同じイギリスを代表するロックバンド「Led Zeppelin」の、その場の空気感丸ごと一塊のような、必要な場所には躊躇なく飛び道具を使用するようなサウンドとは対極にあるものです。

しかも、同時期に世界を席巻したアメリカン・サウンドとほぼ同じ方向のサウンドでありながら、その質感は、その明るさや乾燥度の高い音とは異にする、ダークで湿度の高い、まさにブリテッィシュ・サウンド ! ! そのものです。

さて、そんな名人級エンジニアに対して、日本側が用意した機材はどんなものだったでしょう。

- ミキシングコンソール / 16ch程度

- マルチ・トラック・レコーダー / OTARI MX-5050 (8Tr MTR・1/2インチテープ)

- マイクロフォン (マーティン・パーチからは可能な限り多くのダイナミックマイクの要求)

これら機材を駆使して録音されたLive in Japn、その内容を追ってみましょう。

【録音】

1. ミキシングコンソール

ライブ録音の場合、いくつかの方法があります。

- PAミキサーから、分岐出力してMTRへ直接入力して録音。(MTR以外に何も要らない)

- ステージ上で、マイク出力をPA用と録音用にパラ分岐し、それぞれでミックスする。(コンソール以降の機材が必要)

- PA用の機材と録音用の機材をすべて(マイクも)別々に用意し、それぞれで作業する。

Live in Japanの場合、イアン・ギランが二本のマイクを束にしているステージ写真でもわかるように、明らかに3です。ステージサポートの方の、

「当時の日本ではそのような需要はなく(パラ分岐)、機材も無かった」

という証言もあるので確実です。

残念ながら調整卓に関しては、どこを探しても資料が見当たりませんでした。

しかし、何れにしても、16chのレコーディング・コンソールを大阪、東京と持って回るわけには到底いかなかったと思いますので、恐らく、放送局仕様の持ち出し用ミキサー若しくは、PA用のミキサーだったのではと思います。

当然のことながら、ミキサー(コンソール)のサウンドは、機種毎にかなり違います。特に、ドラムサウンドにはかなりの影響がありますので、私自身、昔、公録等を担当した際には、相当気を使う分野でした。

私の経験だと、やはり、音質、スルーレート(立ち上がりの応答速度。早いほど抜けが良い)等、すべてに渡って、日本製より、イギリス製等の海外製のものの方が優れていました。

日本製としては、タムラ製作所のコンソールのみが対抗しうる印象でした。

また、当時、Deep PurpleのPAシステムもマーシャル社が請け負っていたため、ミキシングコンソールもマーシャル製だったのですが、このLive in Japan時は、完成したばかりの高性能16chミキシングコンソールが持ち込まれたということです。

もしかすると、このコンソールをもう一台録音用として持ってきていた可能性もあります。

こういった録音(少トラック数ライブ録音)の場合、録音時のサウンドメイキングがより重要になります。

よって、EQ等は既に施された状態で録音されたとみて間違い無いでしょう。

2. マルチトラックレコーダー / MTR

マルチ・トラック・レコーダー / OTARI MX-5050 (8TR MTR・1/2インチテープ使用。

この情報に関しましては、Live in Japanの、実際に現場をサポートした、東京音研(株式会社 東京音響通信研究所)というPA会社の薄(うすき) 崇雄氏の

ザ・ギターマン RB's Guitarsに掲載された氏のインビューより情報を得ましたので確実だと思います。

このOTARI MX-5050 8TR MTRをどのように使ったのか ?

二台使ったということですが、ライブ録音の場合、二台のMTRを同時に回すのではなく、一台のテープが終了する前に2台目の録音をスタートさせ、切れ目のない録音にしなければなりません。因みに、テープ一本を、38cm/secののスピードで録音した場合、わずか30分程度しか録音できません。つまり、二台を交互に、それぞれ2回程回して録音したものと推測できます。

驚異的なのは、その録音トラックの内訳です。

まず、会場音がステレオ収録されているので、それに2TR、ボーカル、ベース、ギター、オルガンにそれぞれ1TRづつ、計4TR、残り2TR。

この2TRにドラムを纏めたということになります。

ドラムは、素晴らしいステレオ音像で聞こえますので、その場でミキシングして2TRに収録したものと思われます。8TRだと、これしか方法はありません。

(予想トラック内容)

- Ambience(会場音) - L

- Ambience(会場音) - R

- Drum Mix - L

- Drum Mix - R

- Bass

- Guitar

- Vocal

- Organ

つまり、このアルバム、録音した時には、既にほぼ完成したサウンドだったわけです。

これは、彼らの来日公演スケジュールを見ても明らかです。

Deep Purple Japan Tour

1972年8月12日 Deep Purple ヒースロー発

1972年8月13日 Deep Purple 羽田着

1972年8月15日〜8月17日 大阪・東京公演

1972年8月17日〜8月20日 ミックスダウン

1972年8月21日 Deep Purple 一行離日

1972年8月20日 Deep Purple 一行 JFK着

1972年8月24日 Ken Flegg、Martin Birch ヒースロー着

3日間に渡るすべてのライブ録音(概算6時間程)を、たった3日間で編集しミキシングしマスターテープへミックスダウンして完成させたわけです。

しかし、録音時に既にサウンドがほぼ出来上がっていたのであれば、そう難しいことではなかったでしょう。

ミキシングには、東京六本木にあったワーナー・パイオニアの自社スタジオが使用されました。

これは、イギリス本国にはOTARI MX-5050が無かった為だと思われます。

日本製の機材にたいして期待していなかったメンバーは、録音を聴いてその質の高さに驚愕し、発売を日本だけでなく、ヨーロッパ、やがてアメリカにも広げて行きました。

そして、このアルバムは、バンド史上最高の売り上げを記録することになります。

※OTARIは、その後も素晴らしい音響機器を作り続け、世界のOTARIとしてプロフェッショナル音響界で確固たる地位を築いています。

この作品の音質は、現代の感覚から言っても、まさに驚異的、といっても全く差し支えのないものです。

無制限のトラック数が可能でノイズなど皆無、ありとあらゆるエフェクトも使い放題のミキシングが可能になった現代の作品と比べても全く遜色がどころか、むしろ凌駕しているのではないでしょうか。

勿論、その演奏力の高さと熱量こそがその源泉であることは当然としても、この音の良さは、まさに奇跡的です。

録音エンジニアを務めたマーティン・バーチの素晴らしい技術と感性に尊敬の念を禁じえません。

3. マイクロフォン

サウンドを決める要素として、最重要パートの一つです。

エレキ・ギターに限りませんが、録音サウンドは、マイクの種類、対象物からの距離、角度で大きく変わります。

マイクロフォンに関しても、薄氏のインタビュー中からの情報です。

実は、この中に、今回のテーマに関して誰も触れたことのない、ひょっとしたら決定的かもしれない情報が含まれていました。

現場に付いた日本側スタッフは、録音側に福里和男氏(当時、アポロン音楽工房 録音部長)とアシスタントの2名、ステージ側に薄氏のみの計3名で当たったとのことです。

決定的情報とは、多くのダイナミックマイクを、との要求に、AKG D-24やShure SM58、Sure 565等のダイナミックマイクだけでなく(数量補填の為と推測)、Sony C38というコンデンサーマイクを沢山使った、という証言です。

恐らく、日本サイドで用意できるものに限界があったのだと思います。

このSONY C38とは、それ以前の機種、チューブ(真空管)マイクC37Aの後を受けて、FETトランジスタマイクとして開発されたマイクです。

C37Aは、アメリカを始めとして世界中で高い評価を受けたマイクでしたが、C38も同様の高い性能を誇り、現在も、C38Bとして第一線で活躍している名器です。

日本では、漫才マイクとして有名ですね。

その性質は、非常にナチュラル、高耐入力で、パルシブな音源(例えばドラム等)にも相性が良い、まさに万能マイクです。

SONY C38

数少ないステージ写真を血眼になって探して、ようやく確たるものを見つけました。

(といってもC38をよく知っていないと到底判別不能なほど小さく不鮮明)

SONY C38が写っているLive in Japanの写真を添付します。(赤い輪の中に見えます)

拡大版です。

もう一枚。

拡大版。

二枚の写真は、恐らく場所や日程が違うのだと思いますが、最初の写真と次では、置き位置がかなり違うのが気になります。しかし、スピーカーへの高さ角度はほぼ同じです。

ステージ全景がほぼ見える3枚目を眺めていると、実に興味深いです。

C38が、ギターアンプだけでなく、Kickやベースアンプの前にも立っています。

(KickにC38だけであのサウンドってだけでも十二分に驚異的です)

多分、会場アンビエンスマイク用としても使われたでしょうから、C38大活躍ですね。

また、ドラムトップには、恐らくNeumann(ノイマン) U87と思われる、あの印象的なフォルムが確認できます。

この情報は、全くどこからも出てきてませんから、もしかすると、マーティン・バーチ自ら持ってきたのかもしれません。

彼は非常にドラムサウンドを重視していましたから十分考えられます。

日本サイドのスタッフ達は、ドラムにセットされたマイクを見て、こんなにたくさんのマイクを使うのか、と驚いたらしいです。

ギターアンプには、小さな卓上マイクスタンドと共にPA用だと思われる別のマイクが立っています。

シルエットから判断すると、Shure(シュアー)565かSM58だと思われます。

ヨーロッパやアメリカではShure SM57も使われているので、SM57かもしれません。

何れにしても、同じメーカーのダイナミックマイクなので、サウンドに大きな違いはありません。

さて、その他の同時期のライブでは、このような、PA、レコーディング別のマイクは用意されていません。

それは、他の会場でのライブ録音は、マイクを、PA、レコーディングともに共有している(パラ分岐)からに他なりません。

よって、他のライブにおけるリッチーのマーシャルサウンドは、Shure SM57等のダイナミックマイクを(Live in JapanのC38のセッティングとは違い)、思いっきりスピーカーに近づけてセッティングしてピックアップされたサウンドだということになります。

これこそが謎解きのヒントなのだと確信しています。

何故なら、コンデンサーマイクのC38とShureのダイナミックマイクでは結構な違いがある上、この写真のようなセッティングだと更に違いは大きくなります。

いよいよ次回、謎の核心に迫れるのか〜 ? ? ・・・・お楽しみに ! !

コメント

コメントを投稿