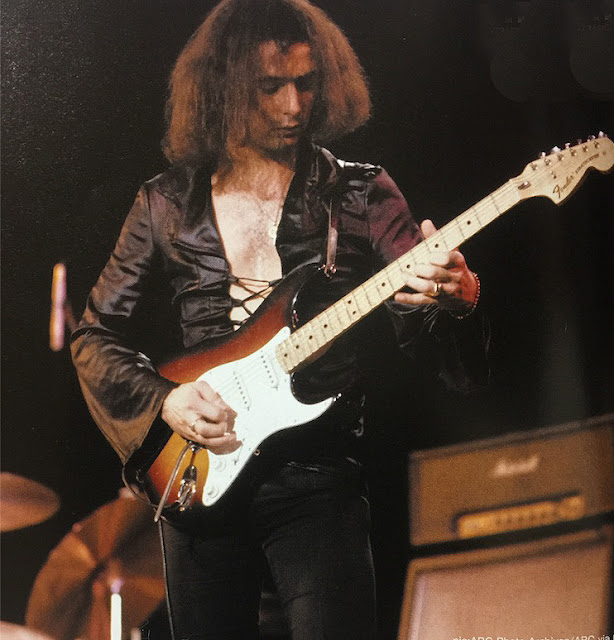

DEEP PURPLE Live in Japan / リッチー・ブラックモア サウンドの秘密 #2

さて、お盆を挟んで時間が開きましたが、リッチー・ブラックモア Live in Japan サウンドの秘密第二回を始めましょう。 第一回はこちら→ 前回では、当時(1972年8月Live in Japan時)使用したリッチー(演奏者)サイドから、そのサウンドの成り立ちを紐解いて行きました。重複しますが、纏めます。 【リッチーの使用機材】 1971年製 Fender Stratcaster (メイプルネック/スキャロップ加工指板/オリジナルピックアップ/特注極太アーム/サンバーストフィニッシュ) 1968年製 Marshall Major Model 1967(KT88 Power Tube/200W output/Reverb Unit 増設 ) ※内部カスケード接続改造有り ホーンビー・スキューズ トレブルブスター(ボリューム取り付け改造) 彼が残した音源、彼自身及び、関係の深かったマーシャル社の社長やスタッフの証言、世界中のリッチーファンが追求し作り上げた、リッチー仕様の改造マーシャルアンプのサウンド等、実に様々な角度から、謎とされるLive in Japan時のサウンドを追求してきました。 ここまでで残った疑問は一点のみ。内部カスケードはあったのか?なかったのか? という点ですが、リッチーのMarshall Majorのセッティングから、どうしてもやっていたという確証は得られませんでした。 しかし、マーシャルアンプのゲインアップは、リッチー第一の要望だったのは間違い無いですし、ノーマルのストラトとマーシャルアンプでは、やはりゲイン不足は否めなかったでしょう。また、当時、リッチーが理想のサウンドを得るべく、足繁くマーシャル工場へ訪れたとの証言も多くありますので、恐らく、何らかの方法でカスケード接続等の改造が施されていたた、と今回は結論付けます。 また、トレブルブースターにはボリューム取り付け等の改造も施されていたので、音質改善も同時行われていたと推測できます。 しかし、断定はできませんが、この時のリッチーのサウンドの素晴らしい点として、ギターボリュームを絞った際のクリーンサウンドがあります。 このサウンドが、ブースターを使っても出せるのか? 普通だと出ません。必ず何らかの癖がつきますし、ノイズも当然大きいです...